À la découverte d'OrganicOcean

Des produits d'origine marine au service de l'agriculture

OrganicOcean inc. est une entreprise québécoise qui se spécialise dans le développement et la fabrication de produits novateurs d’origine marine pour la nutrition des plantes. Elle exploite notamment les propriétés exceptionnelles d’algues marines pour optimiser la performance des cultures, qu’il s’agisse de grandes cultures ou de production maraîchère.

Au début de l’automne, plusieurs conseillers des Agrocentres ont eu l’opportunité d’assister au processus de récolte des algues et ont pu visiter l’usine de transformation. Les récoltes ont lieu à Cacouna et à Trois-Pistoles, lors des marées basses. L’observation des hauteurs de marée est essentielle pour planifier les prochaines récoltes et déterminer jusqu’où le bateau de chargement peut s’approcher. En installant des drapeaux à divers endroits lors des récoltes, l’équipe peut ainsi délimiter les zones à récolter, et le chemin à suivre pour y accéder, avant que ceux-ci ne soient recouverts par les eaux salées.

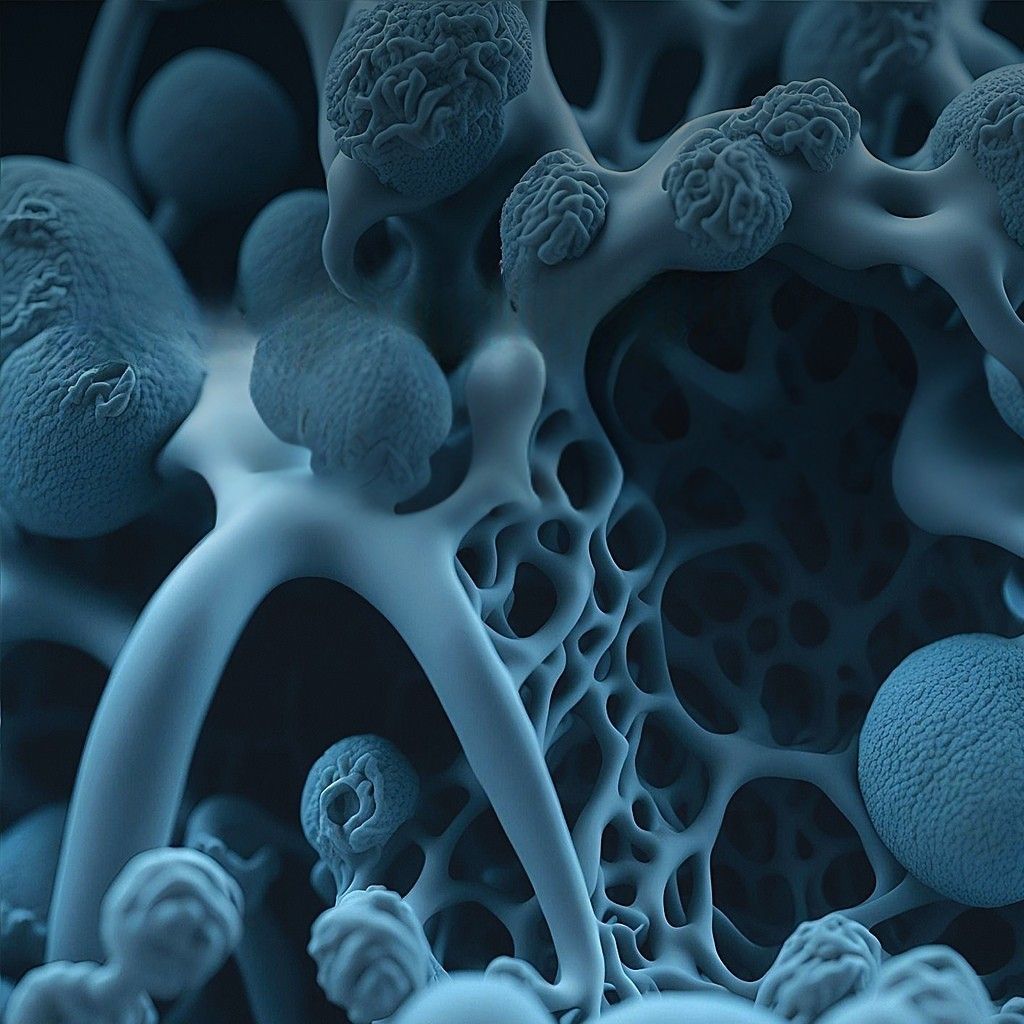

Dans ces lieux, on retrouve plusieurs variétés d’algues, telles que Saccharina longicruris, Fucus vesiculosus et la précieuse Ascophyllum nodosum. Précisément, ce sont les propriétés de l’Ascophyllum nodosum qui sont recherchées, car cette espèce performe bien dans les conditions difficiles. L’algue est adaptée à la salinité, au froid, à la dessication, au soleil et au gel, lorsque l’eau se retire et l’expose, bref, l’Ascophyllum a une résistance aux stress hors du commun. Cela se reflète dans sa composition biochimique unique, comprenant des biopolymères protecteurs, des antioxydants et des stimulants de croissance qu’il est possible d’extraire pour en faire bénéficier nos cultures. L’ascophylle est une algue de couleur vert olive formant de longues lanières lisses et plates, sans nervure médiane et garnies de gros flotteurs à intervalles réguliers. Elle peut atteindre entre 1 et 3 mètres de longueur.

Lors des récoltes, une équipe d’une quinzaine de personnes travaille avec ardeur pour faucher les algues, les transporter en brouette jusqu’au bateau, charger de grands sacs et les embarquer à bord avec une grue. Les récoltes s’étendent généralement de juin à novembre.

Saviez-vous que ?

La compagnie adopte des techniques de récolte respectueuse de l’environnement et de la ressource, afin de protéger l’écosystème et d’assurer une production à long terme. À la récolte, leur pratique consiste à couper l’algue manuellement avec une faucille à un minimum de 15 cm du crampon. L’équipe ne prélève que 15 à 20 % de la biomasse totale par zone d’exploitation et effectue une rotation des aires de coupe sur une période minimale de 3 années. Cela assure une régénération constante et respecte les cycles naturels de cette plante aquatique.

La visite s’est poursuivie à l’usine située à Notre-Dame-des-Neiges. Il y a eu plusieurs travaux dans la bâtisse depuis 2017 pour permettre une transformation des algues la plus efficace possible et réduire les pertes au maximum. On constate rapidement que OrganicOcean offre des produits de qualité et valorise la ressource de façon optimale, pour que nous puissions profiter pleinement de ses bénéfices.

La gamme de produits d’OrganicOcean regroupe différentes formulations granulaires et liquides à base d’extraits d’algues, de sous-produits de transformation de la pêche et d’acides humiques, pour stimuler les cultures à divers stades de développement. Voici les principaux produits qui sont disponibles dans le réseau Agrocentre.

ASCO-ROOT

ASCO-ROOT est un biostimulant granulaire à base d’extraits d’algues avec une technologie de libération contrôlée qui est conçu pour être appliqué en mélange dans les démarreurs. ASCO-ROOT maximise la productivité des plantes en stimulant le développement racinaire, la formation des parties fruitières et en aidant la culture à résister aux stress. Ce produit a fait ses preuves dans la pomme de terre et dans plusieurs cultures maraîchères. Sa compatibilité avec les démarreurs est un grand avantage puisqu’elle permet d’éviter des coûts supplémentaires pour son application.

INICIUM

La gamme INICIUM, exclusive au réseau Agrocentre, comprend les produits INICIUM LC, INICIUM MAX et INICIUM SP-MAX. En combinant les avantages des extraits d’algues et des acides humiques et fulviques qui le composent, la formulation liquide INICIUM LC stimule la formation des parties reproductives et augmente la résistance aux stress causés par la sécheresse, la salinité et les températures extrêmes. En application au sol, INICIUM LC stimule la croissance racinaire et améliore la disponibilité et l’absorption des nutriments. On peut le mélanger avec le 32-0-0 pour une application dans le maïs grain, ou bien l’utiliser en application foliaire ou au moment de la transplantation dans les productions horticoles. INICIUM MAX est une formulation liquide pouvant être utilisée en régie biologique et INICIUM SP-MAX est une poudre soluble utilisée depuis plusieurs années comme ingrédient pour l’encroûtement de différentes semences maraîchères de Seminova.

HUMARINE

HUMARINE est un supplément granulaire à libération contrôlée, qui contient 24% d’acide humique soluble encapsulé dans une matrice unique de carapace de crustacés riche en chitine. Il aide à améliorer la disponibilité des nutriments présents dans le sol et provenant des engrais. Les acides humiques qui le composent permettent d’augmenter la capacité d’échange cationique (CEC) du sol, améliorant ainsi la rétention des éléments fertilisants et réduisant la fixation du phosphore. HUMARINE exprime son plein potentiel dans les sols plus grossiers, à faible CEC, pauvres en matière organique ou à forte teneur en aluminium.

STIMULAGRO

STIMULAGRO est un biostimulant à base d’extrait d’algue marine qui peut être mélangé à d’autres produits liquides tel que les fertilisants et des produits de phytoprotection. STIMULAGRO convient pour les cultures biologiques et conventionnelles. C’est lors des stades reproductifs qu’il est plus performant, en stimulant la division cellulaire et le développement des parties reproductives. Il a aussi pour effet d’augmenter la résistance aux stress environnementaux et biotiques (insectes, maladies). STIMULAGRO est utilisé autant sur les grandes cultures qu’en production horticole. C’est un mélange parfait avec les fongicides appliqués au début de la phase reproductive dans le maïs, le soya ou les céréales.

Le 18 septembre dernier, j’ai eu le plaisir de visiter les installations de l’entreprise et les zones de récolte. Accompagnés par Martin Poirier, le président d’OrganicOcean, nous avons reçu des explications sur les embarcations et les types d’algues recherchées. Dans l’air salin du fleuve, nous nous sommes éloignés à une soixantaine de mètres du rivage, explorant les fonds marins lors de la marée basse. À l’usine, j’ai été particulièrement impressionnée par le développement technologique et la capacité d’innovation de l’entreprise. L’innovation est axée sur la fabrication de produits performants de qualité, locaux, dans l’optique de relever les défis agronomiques et climatiques actuels du Québec.

Bref, cette entreprise offre des produits en ligne avec l’agriculture durable et qui apportent des bénéfices aux cultures. En appliquant le bon produit au stade approprié, vous pourrez observer l’impact positif des produits d’OrganicOcean. Les propriétés étonnantes de l’Ascophyllum nodosum vous amèneront à porter un regard différent sur les algues marines !