Gérer la résistance, maintenant!

Il y a des ravageurs particulièrement doués au jeu de l'évolution. Tellement qu'ils représentent de réels enjeux quand vient le temps d'élaborer des stratégies de lutte efficaces.

Établir un plan de prévention et de gestion de la résistance à long terme ne se résume pas à limiter les pertes de rendements par les ravageurs d'une année à l'autre. Il faut améliorer nos façon de faire sur le long terme parce que chaque année, le nombre de nouveaux cas de résistance aux pesticides augmente, et la tendance ne risque pas de s’inverser dans un futur rapproché !

Comment se développe la résistance ?

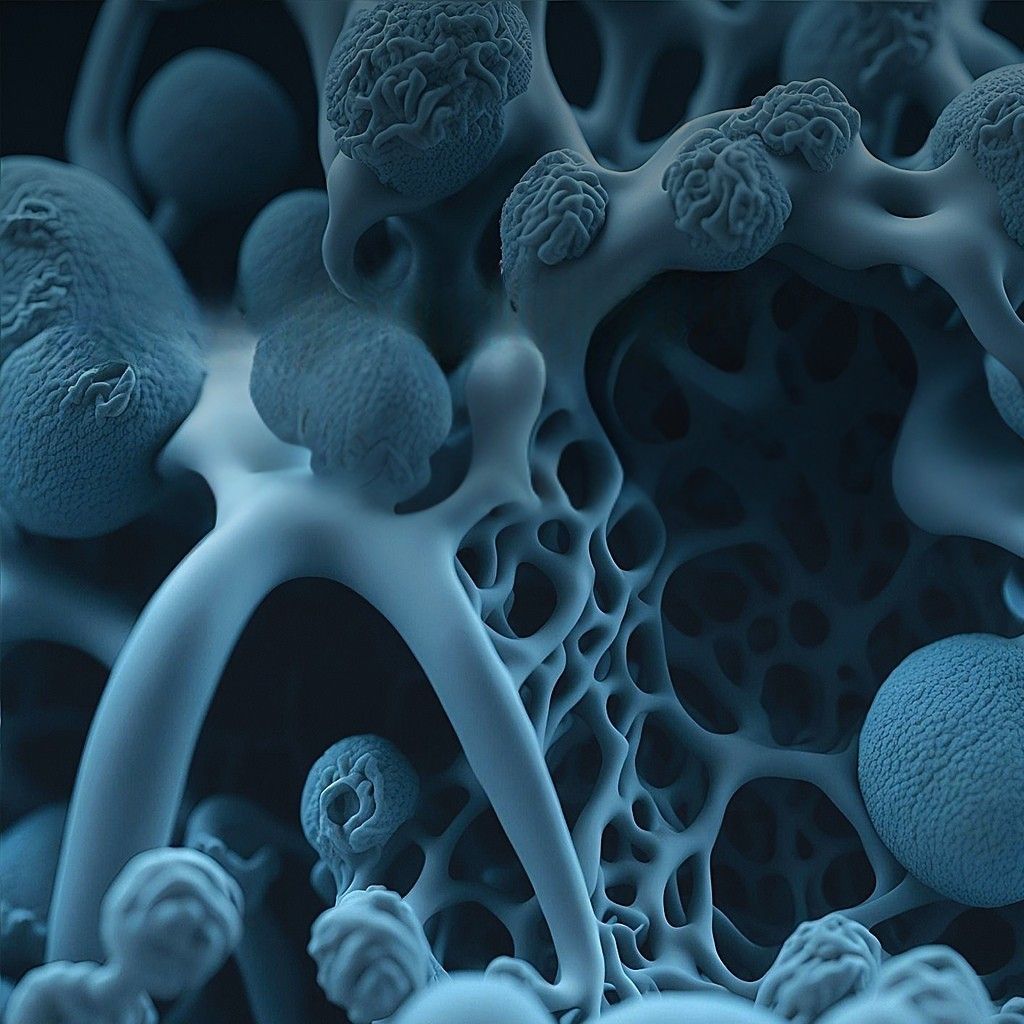

Le développement de la résistance est un parfait exemple de l’adaptation du vivant à son environnement. Une mauvaise herbe, un insecte ou un pathogène hérite un jour de cette habilité à survivre et se reproduire malgré l’exposition à une dose de pesticide qui aurait normalement dû lui être fatale. À force d’une utilisation répétée d’un même produit, ou de pesticides qui attaquent de la même façon, certains individus dans les populations de ravageurs sont favorisés. Par hasard, ils présentent une petite anomalie génétique, invisible à l’œil nu, qui leur permet de survivre au traitement. Ayant la possibilité de se reproduire, ils multiplient donc dans leur descendance cette particularité et finissent par représenter la majorité de la population présente dans un champ donné. C’est la loi du plus fort !

Évidemment, établir de bonnes stratégies de lutte devient plus complexe lorsque l’on doit composer avec la présence de résistance dans ses champs. La diminution des options de traitement, ou même l’absence de produits de remplacement peut occasionner certains casse-têtes...En plus, les coûts reliés aux solutions alternatives sont souvent plus élevés. Pour pouvoir continuer le plus longtemps possible à bénéficier d’un large éventail de produits performants, et ne pas mettre trop de pression sur des matières actives qui ne sont pas renouvelées fréquemment, mieux vaut prévenir l’apparition de résistances que d’être pris à les gérer !

Recourir à plusieurs modes d’action différents, s’assurer d’une bonne rotation non seulement des groupes de pesticides, mais aussi des cultures, sont de bonnes pratiques pour prévenir le développement de la résistance. Plusieurs autres méthodes, comme les cultures de couverture, le désherbage mécanique, des pratiques culturales adaptées et l'introduction de prédateurs naturels peuvent aussi être mises en place, selon le type de ravageurs auxquels on fait face. Au fond, ce qu’il faut retenir, c’est que plus on multiplie et diversifie les moyens de lutte, moins on laisse de chance aux quelques individus bioniques qui pourraient se trouver parmi les populations de mauvaises herbes, d'insectes ou de pathogènes que l'on tente de contrôler.

Le cas particulier de l’amarante tuberculée :

Au Québec, on compte 14 espèces de mauvaises herbes résistantes, dont la petite herbe à poux qui représente près de la moitié des cas confirmés. De la résistance multiple - une population de mauvaises herbes résistantes à plus d'un groupe d'herbicides - a également été détectée chez 4 espèces dont l'amarante tuberculée. Cette plante attire particulièrement l'attention puisqu'en plus d'avoir une excellente capacité d'adaptation et de reproduction, elle démontre une capacité de croissance impressionnante et peut engendrer des pertes importantes de rendement, principalement dans le maïs et le soya. Observée pour la première fois en 2017 en Montérégie Ouest, quelques foyers d'individus résistants apparaissent chaque année, et sa présence est possiblement sous-estimée. Si la première année, on ne la remarque pas trop, avec la possibilité de produire de 300 000 à 1,2 million de graines, facilement dispersables par les excréments d’animaux et la machinerie contaminée, c'est un problème qui prend rapidement de l'ampleur. Le meilleur moyen d'y faire face est encore de prévenir son apparition, et de rapidement l'éradiquer si de l'amarante tuberculée est identifiée dans un champ. Il faut absolument être attentif à sa présence, et l'empêcher de produire des semences. Une aide financière du MAPAQ est d'ailleurs disponible pour aider les producteurs à détecter, identifier, et contrôler (notamment par l'arrachage manuel) l'amarante tuberculée.

Pour en savoir plus, visitez le site Gérez la résistance maintenant, ou son homologue américain, Take Action.

Politique de confidentialité